La ciudad olvidada

Pero la devastación de la ciudad inca no terminó con la Colonia. Llegó la República y otra estrategia de destrucción más efectiva se puso en marcha: el olvido, implementado por una poderosa arma ideológica de origen colonial: la memoria antiinca. A través de este dispositivo creado por el virrey del Perú: Francisco deToledo, se pretendió desde entonces inocular la idea de que los incas eran advenedizos, no autóctonos o naturales, y que su gobierno representaba una tiranía.

En esas circunstancias, los españoles habrían liberado a dichos pueblos de aquel insufrible yugo. Invirtiendo la realidad o poniendo el mundo patas arriba -como diría el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala- se pretendía de esta forma justificar la conquista española e incentivar el repudio y odio a los hijos del sol, cuya presencia en el escenario histórico supuso la marcha de un proyecto de unidad política, a través de la construcción de un Estado benefactor, que sirvió de inspiración para el desarrollo del comunismo y el socialismo utópicos en Europa.

Al mismo tiempo, se pretendió convertir en ‘raza’ extranjera a los incas, que en realidad provenían de diversos pueblos andinos incluidos los del actual territorio del Ecuador.

A medida que el Estado ecuatoriano se vio obligado a justificar el derecho a su existencia como realidad soberana e independiente, en el contexto andino y ante la intensificación del conflicto territorial con Perú, la memoria antiinca fue resucitada y convertida en soporte ideológico fundamental del nacionalismo. Fue así como la ciudad inca de Quito se borró de los anales oficiales.

La ciudad exhumada

A inicios del s. XX, cuando la fiebre modernizadora impulsada por el régimen liberal intensificó la construcción de diversas obras y edificios públicos y privados en Quito, se descubrió que la ciudad inca aparentemente desvanecida estaba, más bien, enterrada. Sucedió, entonces, por ejemplo, que cuando se construyó el normal Juan Montalvo en el lado norte del Placer, lo que los quiteños de entonces llamaban ‘piscina del inca’ era, en efecto, una construcción de ese tiempo.

Más tarde, cuando algunas familias ‘bien’ construyeron sus quintas recreativas en la Magdalena, salieron de la tierra un sinnúmero de artículos de cerámica y metal estilo inca imperial. Asimismo, al iniciarse los trabajos del que sería el Hospital Eugenio Espejo, en las faldas del Itchimbía, afloraron de pronto una serie de tumbas y paredes que indicaban la presencia de un cementerio y edificios incas.

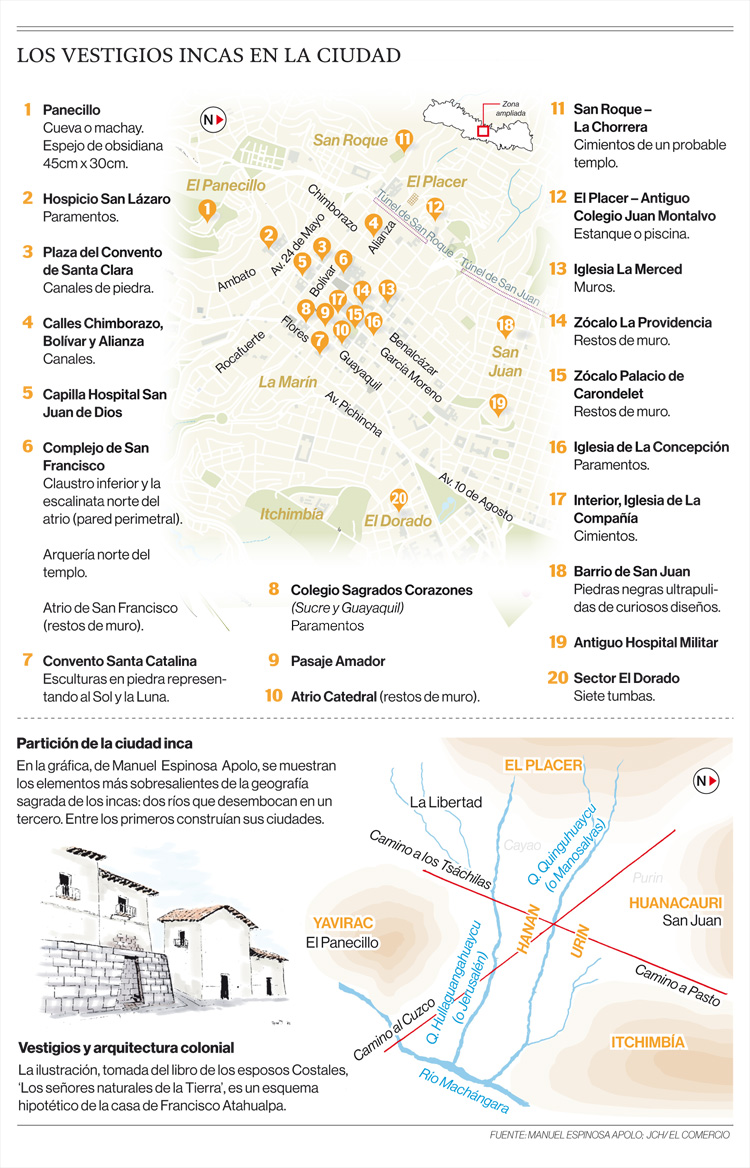

Estos vestigios fueron estudiados por Jacinto Jijón y Caamaño, quien descubrió más tarde, en algunas calles del barrio de San Roque, canales de agua; más arriba, en el sitio de la Chorrera, cimientos de un probable templo y, por último, el pucará de Guangüiltahua en el Batán. No contento con su trabajo invitó y financió al arqueólogo Max Uhle, quien encontró en el hospicio de San Lázaro, piedras y paramentos incas.

Estas prospecciones terminaron bruscamente cuando se produjo la reactivación del conflicto con el Perú, en 1941. Hubo que esperar las décadas de 1970 y 1980 para que otro buscador incasable retomase dicha labor. Llevado por su pasión y tenacidad investigativa, el padre Pedro Porras examinó la vieja ciudad en busca de más huellas del Quito incásico y las descubrió sin mayor dificultad. Esta vez no necesitó realizar excavación alguna.

Muchas piedras incas y algunos restos de viejos muros, a pesar de permanecer a ojos vistas, no habían sido notados. Entre otras razones porque permanecían en oscuros rincones, como las piedras que encontró en el claustro inferior y la escalinata norte del atrio de San Francisco; ya sea porque estaban en paredes interiores, tapadas con revestimientos modernos como los paramentos encontrados en el Colegio de los Sagrados Corazones en las calles Sucre y Guayaquil; o, simplemente porque fueron encubiertas o enmascaradas como las piedras del atrio de la Catedral o de San Francisco. Pues, sobre la cara exterior de las mismas, se labraron falsas junturas con un afán decorativo y uniformizador, que por supuesto no coincidía con los ensambles originales hechos sin mortero alguno.

Otras piedras, en cambio, permanecían en sus muros originales pero sin que se reparase en ellas porque estaban plenamente integradas a fachadas de edificios relativamente modernos. Es el caso de las encontradas en la torre y fachada de La Merced, en la fachada del Colegio de la Providencia y, sobre todo, las ubicadas en el zócalo del Palacio de Carondelet. Estas últimas, junto con las de La Merced, constituyen la evidencia más importante de muros incas por encima del suelo. Los hallazgos del padre Porras nos mostraron que parte de la ciudad inca está encubierta.

Palacio de Carondelet

Restos de un muro inca

La ciudad destruida

Cuando Sebastián de Benalcázar ordenó a su teniente Juan de Ampudia y a su ejército de 10 000 indígenas aliados, no dejar piedrasobre piedra de la ciudad inca de Quito con el propósito de encontrar el tan anhelado tesoro de Atahualpa, una política de destrucción se puso en marcha desde entonces.

Una vez consolidada la ocupación de los españoles, poco a poco y a medida que transcurría el siglo XVI, los edificios incas fueron desmontados. Los sillares pulidos de los lienzos reutilizados en zócalos, atrios y pretiles e, incluso, en el empedrado de patios y calzadas. Ni siquiera las piedras de las casas de la aristocracia incaica se salvaron. Presionadas por las autoridades eclesiásticas, la misma nobleza indígena, como fue el caso del bisnieto de Atahualpa: don Carlos Atahualpa, tuvo que vender las finas piedras pulidas de los aposentos de su abuelo don Francisco Túpac Atauchi, el ‘auqui’, para la construcción de la iglesia de San Roque. Entretanto, otros elementos arquitectónicos que resultaron útiles donde estaban fueron encubiertos o enmascarados, añadiéndoles ciertos elementos decorativos para que pareciesen fabricados por los españoles.

Al finalizar la Colonia, ningún elemento arquitectónico de lo que fue la ciudad inca podía ser identificado a plena vista.

Más tarde, a medida que se realizaban los trabajos de restauración de los monasterios coloniales luego del sismo de 1987, supimos que una parte de la ciudad prehispánica seguía sepultada. En el piso de la capilla del hospital San Juan de Dios, la arqueóloga Agnes Rousseau descubrió grandes cimientos de construcciones incaicas, junto con cerámica asociada a dicho período.

En la arquería norte del templo de San Francisco, la arqueóloga Paulina Terán encontró cimientos de una probable callanca. Todos estos hallazgos fueron fortuitos, aparecieron de pronto cuando no se los buscaba, porque ninguna institución pública o privada estuvo ni está interesada en apoyar o financiar una prospección arqueológica seria en el casco colonial.

Al mismo tiempo que se develaban o desenterraban las evidencias físicas de la ciudad inca, los etnohistoriadores realizaban descubrimientos sorprendentes en la abundante documentación colonial existente en los archivos del país y el extranjero. Gracias a las investigaciones de Udo Oberem, Espinosa Soriano o Frank Salomon empezamos a vislumbrar los nombres, ayllus y personajes destacados de la ciudad incaica, de esta manera comprendimos que las evidencias del Quito incásico no estaban solo en unas cuantas piedras o vasijas, sino fundamentalmente en la identificación de sus habitantes y los hechos que protagonizaron.

La documentación colonial arrojó además información sobre edificios de cuya existencia ni siquiera se sospechaba. Por ejemplo, la presencia de un templo en la antigua parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista de Machángara o Chimbacalle: el llamado Pillcocancha; de una construcción en la Recolección de La Merced: Cochacancha; la existencia de andenes en el barrio de La Chilena; las noticias sobre el palacio de Atahualpa en la parte sur donde hoy se levanta el Palacio Presidencial o la presencia de una edificación inca llamada el ‘Bohío del inca’ en el sitio donde funcionó el Hotel Majestic, en plena Plaza Grande.

Y los descubrimientos continúan. El antropólogo Hugo Burgos ha identificado las cuatro principales vías de ingreso a la ciudad procedentes de los cuatro suyos; la arquitecta Inés del Pino ha establecido los principales elementos de la geografía sagrada inca que coinciden con el de otras ciudades incas como Cuzco o Tumi Pampa. Mientras que arquitectos como Alfredo Lozano, Juan Fernando Pérez y Andrés Peñaherrera han realizado avances notables en la reconstrucción de la planta urbana de la ciudad inca de Quito. Y a pesar de todas estas evidencias, la ciudad inca sigue sin admitirse de forma oficial.

*Historiador ecuatoriano. Este artículo es resumen del discurso de su incorporación a la Academia Nacional de Historia. Su versión completa está en: https://independent.academia.edu/ManuelEspinosa1/Papers

No hay comentarios:

Publicar un comentario